¿Otro caso de “censura democrática”?

“La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa”

Diario Clarín

De la Reforma del ´18 a La Noche de los Bastones Largos

En junio de 1918, durante la primera presidencia del radical Hipólito

Irigoyen (1916-1922), se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba

lo que en términos históricos se conoce como la “Reforma Universitaria”.

Los jóvenes estudiantes cordobeses protestaron contra lo que

consideraron prácticas abusivas y dogmáticas de quienes dirigían la

universidad. Rápidamente, el conflicto se extendió a otras universidades

del país. Con el apoyo de algunos intelectuales y profesores (en

especial los más jóvenes), los estudiantes reclamaron -entre otras

cosas- una mayor democratización del gobierno de la universidad, la

gratuidad de la enseñanza superior, la promoción de la ciencia, la

libertad de pensamiento y la autonomía universitaria (para acceder al

manifiesto liminar de los reformistas del ´18:

http://www.fder.edu.uy/archivo/documentos/manifesto-reforma-universitaria.pdf).

Luego de una sucesión de conflictos de intensidad creciente,

encabezados por estudiantes y jóvenes profesores, en 1919 se produjo la

sanción de Estatutos que dieron acceso a los estudiantes al gobierno de

las casas de estudios superiores, desterrando del manejo de la

universidad el monopolio ejercido por unas élites que sostenían sus

cargos en forma vitalicia y nombraban de manera irregular tanto al

cuerpo docente como al administrativo

1

. La unión proyectada entre alumnos y profesores, suscitada a partir de

los reclamos conjuntos del ´18, permitió incursionar, por primera vez

en la historia argentina, en una nueva forma de co-gobierno

universitario. No obstante, las universidades no estuvieron ajenas a la

creciente intolerancia política e ideología de los años ´30, generada a

partir de la resistencia al cambio por parte de los sectores

conservadores de la sociedad.

La postura opositora de los

estudiantes frente al gobierno se acrecentó con el golpe de Estado de

1943, debido a las medidas represivas y fuertemente cercenadoras de la

autonomía universitaria. Durante el primer mandato peronista

(1946-1952), la relación entre el gobierno y la institución

universitaria fue ardua y compleja

2

. La ley 13.031, sancionada en 1947, se encargó de reglamentar en

detalle aspectos fundamentales de la organización universitaria, los

cuales pertenecían, evidentemente, al ámbito de su autonomía. Perón

garantizó la gratuidad de la enseñanza con el decreto 22/1949, el cual

permitió que entre 1945 y 1955 se triplicará el número de alumnos en

todo el país. Además, en 1951 creó -a través del decreto 9695/1951- el

Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC),

antecedente inmediato del CONICET.

Si bien es cierto, por

tanto, que el peronismo garantizó la gratuidad de la educación superior,

no es menos cierto (a qué negarlo) que, sobre todo a partir de la

exclusión de profesores y estudiantes opositores al gobierno popular,

cercenó en parte la autonomía universitaria. No debemos olvidar que la

relación del peronismo con la universidad estuvo fuertemente impregnada

de la coyuntura política y social característica de la época.

El peronismo fue derrocado en septiembre del ´55 por la autodenominada

Revolución Libertadora; este grupo de hombres se erigió a si mismo como

Salvadores de la Patria, y bombardeó a una Plaza de Mayo desarmada e

indefensa causando un saldo de más de trescientos muertos. La

Libertadora derogó las leyes y decretos de los dos mandatos peronistas,

intervino las universidades y expulsó de las mismas a todos aquellos

docentes e investigadores que hubieran trabajado en ellas durante los

gobiernos de Perón. Todo esto lo hicieron, obviamente, con el objetivo

de “salvaguardar la libertad académica y la libre actuación de los

derechos de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional”.

Finalizado el tiempo de la Libertadora (1958), un nuevo período de

normalización de las universidades cobró empuje y la autonomía recuperó

su antigua fuerza. El presidente Frondizi (1958-1962) tomó algunas

medidas importante con respecto a la universidad; entre ellas cabe

destacar la rehabilitación del co-gobierno universitario (con la

inclusión, en este caso, del claustro de graduados), la introducción de

concursos públicos como mecanismo de designación de profesores, la

atribución al estatuto universitario de una idéntica jerarquía que los

decretos nacionales y la creación del CONICET.

El Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue creado

el 5 de febrero de 1958, y su primer presidente fue Bernardo Hussey

(Premio Nobel de Medicina en 1947). El Consejo -instituido como

órgano autárquico

bajo dependencia de la Presidencia de la Nación- fue dotado de una

serie de instrumentos adecuados para elevar el nivel de la ciencia y la

tecnología en la Argentina. Algunos de estos instrumentos fueron, por

ejemplo, la promoción de las Carreras del Investigador Científico y

Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento

de becas para estudios doctorales y posdoctorales, el financiamiento de

proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento

de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no

gubernamentales de similares características.

La noche del 29 de julio de 1966

El proceso de normalización de la universidad se vio abruptamente

interrumpido cuando el 28 de junio de 1966 fue derrocado el gobierno

“desarrollista” del Dr. Arturo Humberto Illia. Algunos años antes, el

presidente Illia había anulado los contratos petroleros firmados por

Frondizi durante su gestión , lo cual generó conflictos en la relación

bilateral con los Estados Unidos y en el plano interno. En cuanto al

ámbito local, sectores económicos dominantes mostraron, desde un

principio, su malestar y disconformidad. Ambos elementos contribuyeron

al “clima destituyente” que acabó con su gobierno en junio de 1966. Fue

entonces cuando asumió

el gobierno

de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970), quien desató una política autoritaria y sumamente represiva.

Luego de la firma del decreto de intervención de las universidades

nacionales, y a tan sólo un mes de comenzado su (ilegítimo) mandato,

Onganía ordena la irrupción de la Guardia de Infantería Policial en la

Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires,

reprimiendo ferozmente a garrotazos y gases lacrimógenos a docentes,

estudiantes y profesores invitados. Este hecho, nefasto para la vida

política y cultural argentina, pasará a la historia como La noche de los

Bastones Largos. La consecuencia más brutal de aquella fatídica

represión fue la masiva “fuga de cerebros” en nuestro país; en efecto,

se estima que más de mil trescientos docentes e investigadores

abandonaron la Argentina como resultado de aquella jornada.

Pero no sólo fue el exilio de muchos intelectuales y académicos lo que

desató la dictadura de Onganía, sino también la supresión de los centros

de estudiantes y la persecución a los militantes de izquierda en todas

las facultades del país; la sanción de numerosos decretos-leyes que

pautaban toda la actividad académica e institucional de las

universidades; la restricción de los principios de libertad de cátedra y

de periodización de la misma; la anulación de la autarquía

universitaria (lo cual hizo que, a partir de ese momento, las

universidades tuvieran que dar cuenta del ejercicio de la función

presupuestaria); y, en síntesis, el enorme retroceso respecto de los

avances que se habían arrancado del poder político desde los años de la

Reforma de 1918.

Los números del CONICET durante los últimos 30 años

Luego de la dictadura de Onganía, lo que vino en la República Argentina

(1976-1982) fue un tremendo genocidio y una implacable destrucción del

aparato productivo y de la industria nacional (sumado, claro está, al

endeudamiento público). Pero en diciembre del ´83 asomó la democracia y

por fortuna no han vuelto a quitárnosla. En este contexto de celebración

democrática, el pasado 13 de septiembre el CONICET celebró sus 55 años

de vida en Tecnópolis (lugar donde todos los años se lleva a cabo una

megamuestra de ciencia, arte y tecnología). El acto estuvo presidido por

Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y

por el presidente del Consejo, Dr. Roberto Salvarezza.

El

ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creado

durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de

Kirchner, en diciembre de 2007. El objetivo de este ministerio consiste

en “ orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al

fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión

social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el

paradigma del conocimiento como eje del desarrollo ” (

http://www.mincyt.gob.ar/ministerio-presentacion). En la actualidad, el CONICET revista como

ente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción de este ministerio.

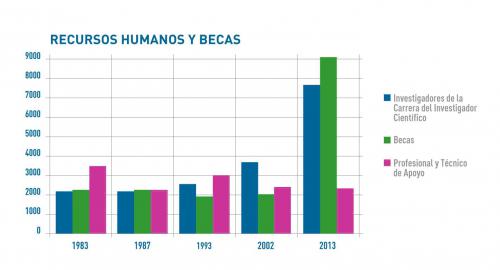

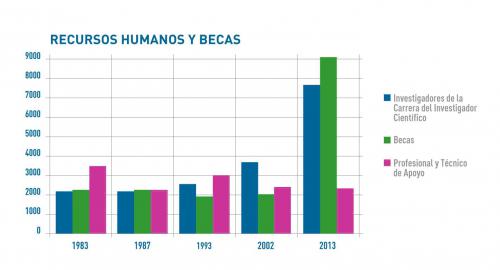

En los veinte años transcurridos desde el retorno a la democracia y el

2002, el estancamiento del CONICET en el número de investigadores y de

becarios doctorales y postdoctorales es notorio. En contrapartida, esta

tendencia se revierte fuertemente durante el período 2003-2013, años en

los que gobernó la República Argentina el kirchnerismo. Según un

reciente informe del CONICET, “con respecto a la Carrera del

Investigador Científico y becas anuales, en 1997 ingresaron al organismo

125 investigadores y se otorgaron 300 becas. En el año 2001 se

incorporaron 160 cargos de investigador científico (del concurso 1999) y

30 becarios. En el año 2004 se produce un cambio sustancial, ese año

ingresaron 400 investigadores y se otorgaron 1300 becas. Finalmente en

el año 2012 el CONICET incorporó 606 investigadores y otorgó 3900 becas

doctorales y postdoctorales” (

http://www.conicet.gov.ar/conicet-30-anos-de-democracia/).

Otro dato interesante aportado por el informe da cuenta del aumento sustancial en la formación de doctores desde el año 2008.

En cuanto a la creación de institutos y centros de investigación, lo

que aporta el informe es que “durante la última década se crearon 112

institutos y centros de investigación (Unidades Ejecutoras), de las

cuales 30 están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos

Aires y las 83 restantes distribuidas en el interior del país”. Además,

“a fin de aumentar la presencia del CONICET en todo el territorio

nacional, se crearon 7 Centros de Investigación y Transferencia (CIT)

junto con universidades nacionales y gobiernos provinciales este último

año”. Y que en la actualidad “el 90% de los 192 centros e institutos del

organismo son de doble dependencia con universidades nacionales. De los

7600 investigadores 5700 son docentes universitarios, lo cual demuestra

la relación indisoluble entre el CONICET y la universidad”.

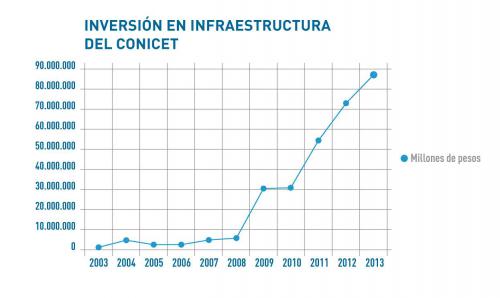

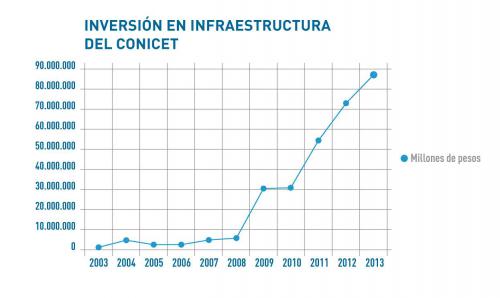

En

relación a la inversión en materia de infraestructura, el informe dice

que “la inversión sostenida en infraestructura en todas las regiones del

país, a partir del 2008, viene a saldar una deuda de más de 30 años en

materia de obras para la ciencia, la investigación y la tecnología en la

Argentina. El presupuesto del CONICET destinado a obras de

infraestructura en la última década alcanza los 298.999.884 pesos. Estos

fondos se suman a los aportes del Plan de Obras para la Ciencia y la

Tecnología que lleva adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva de la Nación”.

Por último, y en lo que se refiere a investigación científica, “la base de datos internacional SIR Scimago (

Institutions Ranking)

ubica al CONICET primero en Argentina y segundo en Latinoamérica,

después de la Universidad de San Pablo. Además, figura 85 entre 3230

instituciones que realizan investigación en todo el mundo”.

Un nuevo caso de “censura democrática”

Con independencia de nuestras adhesiones particulares a un determinado

proyecto político, lo que está claro es que la información es un derecho

y un bien público y, por consiguiente, es deber de cualquier Estado

garantizarlo. La experiencia del siglo XX nos dice que no podemos

confiar en la “autorregulación” de los mercados. Lo mismo que en el

plano económico, el mercado de la comunicación no puede estar librado a

una “mano invisible” que todo lo maneja.

Según el periodista y

semiólogo español Ignacio Ramonet, hoy día la información sólo sirve, en

muchos casos, para ocultar la información. Se difunde una información

que nos impide acceder a la buena información. A esto es a lo que él

denomina “censura democrática”. Días atrás, la presidenta Cristina

Fernández de Kirchner habló de “balas de tinta que intentan derrocar

gobiernos populares” (

http://tn.com.ar/politica/cristina-aludio-a-las-balas-de-tinta-que-intentan-derrocar-gobiernos-populares_408487).

Cierto es que estas balas pueden tener la forma de la calumnia o de la

mentira; pero también (no debemos olvidarlo) pueden estar revestidas con

los ropajes del ocultamiento. En este sentido, cabría preguntarse por

qué un hecho tan importante como la duplicación de científicos e

investigadores por parte del CONICET desde el año 2002, no fue noticia

en ninguno de los medios dominantes (

http://www.nodal.am/index.php/2013/09/argentina-duplico-la-cantidad-de-cientificos-e-investigadores-desde-el-2002/).

¿Qué habrían dicho estos medios opositores si la Argentina hubiera

reducido el número de científicos a la mitad? La respuesta es simple y

no hace falta adivinarla. Cuando ocurren hechos tan groseros como éste,

uno se pregunta hasta cuándo tendrá que esperar la sociedad argentina

para que se aplique plenamente la Ley de Servicios Audiovisuales,

sancionada hace ya cuatro años y por amplia mayoría por el Congreso de

la Nación.

En definitiva, lo que tenemos que repetir una y otra

vez (sí, una y otra vez hasta el cansancio), es que toda democracia

necesita, por mor de su supervivencia, una pluralidad de voces; es

decir, una verdadera democratización de la palabra. Y esto porque,

sencillamente, es a través del discurso (al menos, si no del todo,

principalmente) como se colonizan las conciencias (sujetando al sujeto) y

como se construye, por consiguiente, ideología y realidad.

Notas:

1

Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho. Año 9, Número 17,

2011, Págs. 261-274. Buenos Aires, Argentina (ISSN 1667-4154)

2 Para una mayor profundización en la materia, se recomienda la lectura del artículo de Cecilia Pitelli intitulado

La

universidad en el primer peronismo: una institución en conflicto.

Entre la autonomía y la expansión de la educación superior.

Marcelo Posca. Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid

Otro dato interesante aportado por el informe da cuenta del aumento sustancial en la formación de doctores desde el año 2008.

Otro dato interesante aportado por el informe da cuenta del aumento sustancial en la formación de doctores desde el año 2008.  En cuanto a la creación de institutos y centros de investigación, lo

que aporta el informe es que “durante la última década se crearon 112

institutos y centros de investigación (Unidades Ejecutoras), de las

cuales 30 están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos

Aires y las 83 restantes distribuidas en el interior del país”. Además,

“a fin de aumentar la presencia del CONICET en todo el territorio

nacional, se crearon 7 Centros de Investigación y Transferencia (CIT)

junto con universidades nacionales y gobiernos provinciales este último

año”. Y que en la actualidad “el 90% de los 192 centros e institutos del

organismo son de doble dependencia con universidades nacionales. De los

7600 investigadores 5700 son docentes universitarios, lo cual demuestra

la relación indisoluble entre el CONICET y la universidad”.

En cuanto a la creación de institutos y centros de investigación, lo

que aporta el informe es que “durante la última década se crearon 112

institutos y centros de investigación (Unidades Ejecutoras), de las

cuales 30 están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos

Aires y las 83 restantes distribuidas en el interior del país”. Además,

“a fin de aumentar la presencia del CONICET en todo el territorio

nacional, se crearon 7 Centros de Investigación y Transferencia (CIT)

junto con universidades nacionales y gobiernos provinciales este último

año”. Y que en la actualidad “el 90% de los 192 centros e institutos del

organismo son de doble dependencia con universidades nacionales. De los

7600 investigadores 5700 son docentes universitarios, lo cual demuestra

la relación indisoluble entre el CONICET y la universidad”.  Por último, y en lo que se refiere a investigación científica, “la base de datos internacional SIR Scimago (Institutions Ranking)

ubica al CONICET primero en Argentina y segundo en Latinoamérica,

después de la Universidad de San Pablo. Además, figura 85 entre 3230

instituciones que realizan investigación en todo el mundo”.

Por último, y en lo que se refiere a investigación científica, “la base de datos internacional SIR Scimago (Institutions Ranking)

ubica al CONICET primero en Argentina y segundo en Latinoamérica,

después de la Universidad de San Pablo. Además, figura 85 entre 3230

instituciones que realizan investigación en todo el mundo”.